這是一首民謠。在古代,詩歌并稱,詩與歌詞是不分的,《詩經》305篇中最大塊頭的十五《國風》其實都是當時的民間歌謠。民謠來自于民間,出自百姓之口,自然是能夠反映當時民意的。

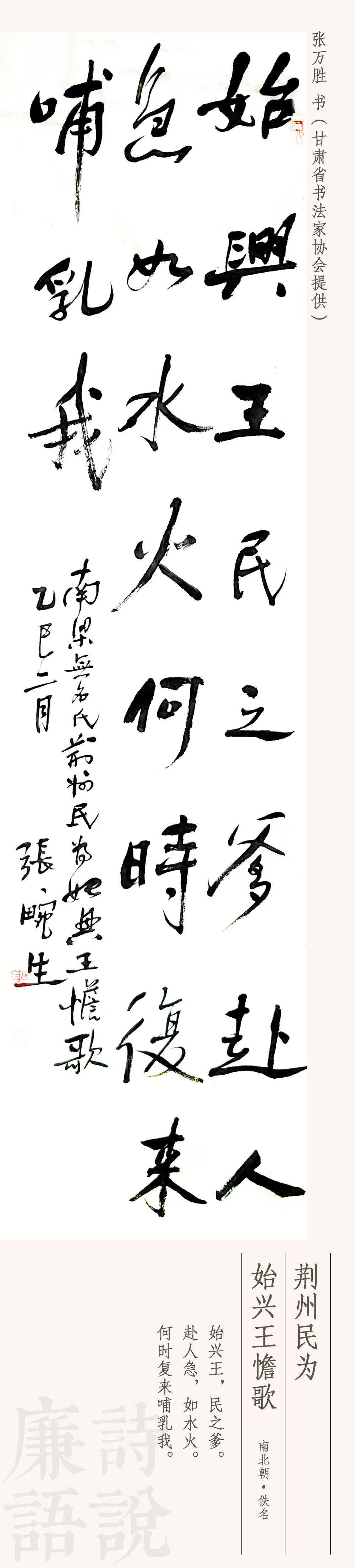

南朝梁宗室始興王蕭憺是梁武帝蕭衍的弟弟,出身高貴,兩次擔任荊州刺史達13年之久。據《梁書·蕭憺傳》記載,蕭憺在南北朝戰火紛飛的最前線荊州擔任刺史期間,抵御外敵,大開屯田,賑濟貧困,減省勞役,興修水利,尊崇學術,治理地方政績顯著,實屬難能可貴。最讓百姓感念的一件事是,長江突發大水,沖壞堤岸,百姓驚恐,四散逃離,許多人被困水中。蕭憺帶領官吏和軍士,親臨抗洪一線,指揮救災。不僅短期內消除了水患,還救出許多災民,對死于水災的百姓買棺安葬,給失去田地的人分發糧食和種子。老百姓能夠遇到這樣一個愛民如子的地方官,當然會發自肺腑地歌頌他、感戴他。

這首詩,語言質樸,直抒胸臆,表達感情很強烈。首先,百姓將蕭憺直呼為民眾的父親。所謂“父母官”,就是指民眾將地方官像父母一樣依賴、信任,同樣地方官將民眾看作自己的孩子一樣愛護。這種關系當然是君主社會構想的一種理想化的官民關系,值得熱情歌頌。詩的第二句就專門聚焦蕭憺為老百姓辦實事的作為,說他關懷和解決老百姓急難愁盼問題,就像自己遭受了水災和火災一樣急切。第三句由衷感嘆,始興王何時再來荊州任職呢?這里用了“哺乳”一詞,非常傳神,直接將蕭憺當作自己的母親。第一句稱呼為爹,第三句又當作媽,真是完美詮釋了“父母官”這個稱呼。好的詩,并不在于華麗的辭藻和復雜的技巧,首先在于感情的真摯。誠如孔子所言:“《詩》三百,一言以蔽之,思無邪。”

在當代中國,焦裕祿、孔繁森、廖俊波、張富清、柴生芳等一大批黨的基層干部,勤于理政,一心為民,無私奉獻,廉潔奉公,成為時代楷模、黨員干部的榜樣,贏得了廣大群眾的擁護和愛戴。一代代共產黨員老老實實做人,踏踏實實干事,立起了共產黨人的精神標桿。1500年前,地方官吏蕭憺能做到的,今天的基層治理者更應該做到,而且應該做得更好。詩以贊之:

為民興利為國謀,棠政贏得百姓謳。

官把黎民拉手上,民將官府舉肩頭。

(廖海洋)

- 2025-04-18八項規定改變中國

- 2025-04-18各地紀委監委聚焦突出問題持續發力 以有力監督護航營商環境提升

- 2025-04-18以述促干 以評提效 中核集團74家一類成員單位紀委述職考核

- 2025-04-18永登:做實做細容錯免責 激勵干部擔當作為

西北角

西北角 中國甘肅網微信

中國甘肅網微信 微博甘肅

微博甘肅 學習強國

學習強國 今日頭條號

今日頭條號