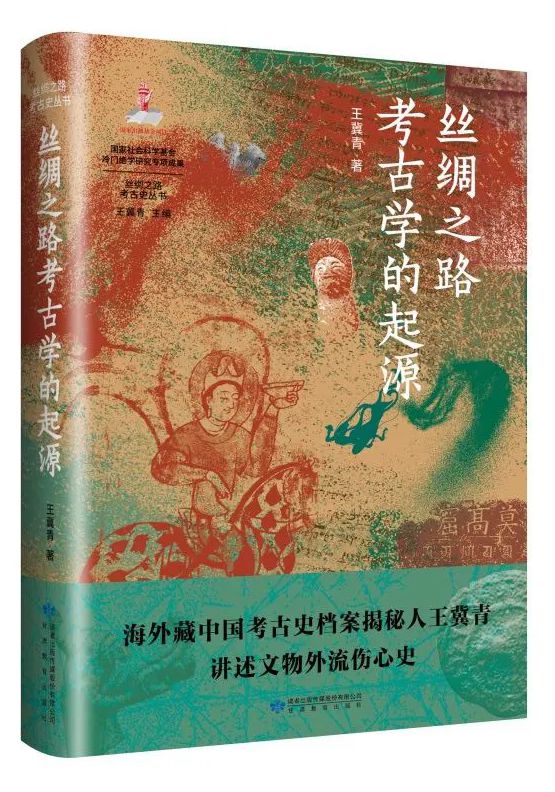

王冀青,敦煌學(xué)研究所二級教授、蘭州大學(xué)“萃英學(xué)者”。現(xiàn)任蘭州大學(xué)歷史文化學(xué)院、教育部人文社會科學(xué)重點研究基地蘭州大學(xué)敦煌學(xué)研究所教授、博士生導(dǎo)師、甘肅省人民政府文史研究館館員。兼任中國民主同盟中央委員會委員,中國人民政治協(xié)商會議甘肅省委員會委員、中國敦煌吐魯番學(xué)會理事等職。

前 言

本書收錄了我的40篇短文,曾連載于2015-2016年的民革中央機關(guān)報《團結(jié)報》上。應(yīng)《團結(jié)報》編輯王富聰博士之邀,我于2015年8月6日至2016年5月19日,在《團結(jié)報》的“文史周刊”上開辟一個專欄,題為“近代中國文物外流紀實",每星期四發(fā)表一篇文章,每篇長約2000字。第1篇文章前冠有一段“編者按”,說明該專欄的宗旨:"1840年第一次鴉片戰(zhàn)爭后,西方列強用堅船利炮打開了清朝的國門,并逐步滲透到神州內(nèi)地。在近代中國歷史上,西方列強不僅從中國攫取了大片領(lǐng)土和大量政治、經(jīng)濟權(quán)益,而且也掠走了數(shù)目難以統(tǒng)計的歷史文物,現(xiàn)主要收藏于歐洲、北美、日本的各大博物館、圖書館、美術(shù)館中。據(jù)不完全統(tǒng)計,近代流散到世界各國的中國文物,總數(shù)多達200萬件以上,其中不乏國寶級文物。從本期開始,我們開辟‘近代中國文物外流紀實'專欄,邀請專家解說近代中國文物外流的歷史,并介紹一批比較重要的海外藏中國文物。”因我本人側(cè)重研究西域、敦煌考古史,所以由我撰寫的專欄文章,主要想講述絲綢之路沿線新疆、敦煌文物的外流故事。

按照我的原定計劃,連載文從19世紀初歐洲人對中國西域文物古跡的關(guān)注開始,一直持續(xù)到1925年美國哈佛大學(xué)福格藝術(shù)博物館第二次中國考察隊在敦煌、新疆的考古計劃及其失敗。但因我自2016年起需將大部分時間用于國家社科基金重大項目“歐洲藏斯坦因新疆考古檔案整理與研究”上,當連載到第40篇時,已感力不從心,不得不中斷。而已發(fā)表的40篇連載文,尚未涉及敦煌莫高窟藏經(jīng)洞的發(fā)現(xiàn)。嚴格意義上講,這40篇小文章,均屬于近代西域考古學(xué)史的范疇。

2023年,甘肅教育出版社副總編輯孫寶巖先生約我主編一套“絲綢之路考古史”叢書,我首先想到的是,應(yīng)該將這40篇文章結(jié)集出版。根據(jù)文章的內(nèi)容,我最初考慮的書名是“西域考古學(xué)的起源”。出版社后來申請國家出版基金項目時,為了名稱響亮些,最終定名為《絲綢之路考古學(xué)的起源》。這里所謂“絲綢之路”,當然指的是途經(jīng)西域的“陸上絲綢之路”,與“海上絲綢之路”無關(guān)。正如新疆是絲綢之路的核心區(qū)一樣,“西域考古學(xué)”也是“絲綢之路考古學(xué)”的核心部分。但無論是按照“西域考古學(xué)”的體系,還是按照“絲綢之路考古學(xué)”的體系,已發(fā)表的40篇文章在選題上顯然存在著漏洞和不足之處。在本書出版之前,我本想寫一篇前言,對文集的主旨加以介紹,對明顯的漏洞加以彌補,可惜時間有限,只好簡單提一下40篇文章的來源。至于文章的標題、格式等等,都盡量保持原樣。

眾所周知,陸上絲綢之路興盛于漢唐之際。位于今甘肅河西走廊最西端的敦煌郡(沙州)及其控制的兩關(guān)(玉門關(guān)、陽關(guān)),是從絲綢之路河西段進入西域段的重要樞紐。兩漢時期的西域南道、北道沿線,魏晉南北朝時期的西域南道、中道和新道沿線,隋唐時期的西域北道、中道和南道沿線,存在過于闐、龜茲、高昌、樓蘭(部善)等數(shù)十個綠洲城邦,擁有星羅棋布的城鎮(zhèn)、寺院、驛站、倉庫、道路等建筑物,它們維系著絲綢之路的暢通。至唐天寶年間爆發(fā)“安史之亂”后,吐蕃勢力從南向北陸續(xù)占領(lǐng)了隴右、河西和安西四鎮(zhèn),致使陸上絲綢之路長期阻斷,海上絲綢之路取而代之。唐朝滅亡后的千年間,原陸路沿線的古代遺址大部分被黃沙湮埋,逐漸被世人淡忘,為后世考古學(xué)家保留下大量的文物資源。“絲綢之路考古學(xué)”的主要對象,就是這批長期湮沒的古代遺址及出土的各類文物。

- 2025-04-07《天邊的卡哇掌》

- 2025-04-07畢淑敏:年近70,是時候創(chuàng)作《昆侖約定》了

- 2025-04-07【重推】 心靈深處的鄉(xiāng)愁棲所

- 2025-03-31來,跟96歲的“丁丁爺爺”交個朋友吧!

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強國

學(xué)習(xí)強國 今日頭條號

今日頭條號